व्यक्ति विशेष– 571.

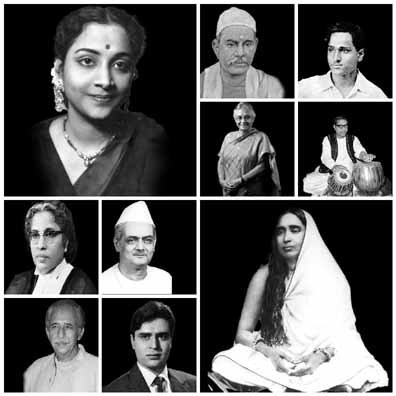

गणेश वासुदेव जोशी

गणेश वासुदेव जोशी जिन्हें ‘सार्वजनिक काका’ के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख भारतीय वकील, समाज सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे. उनका जन्म 9 अप्रैल 1828 को सतारा में हुआ था और 25 जुलाई 1880 को उनका निधन हुआ.

जोशी पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी. इस सभा के माध्यम से उन्होंने लोगों की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया. उन्होंने सर्वप्रथम ‘स्वदेशी’ का विचार प्रस्तुत किया था. उन्होंने न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलकर वर्ष 1872 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की. उनके स्वदेशी आंदोलन से ही महात्मा गांधी को खादी के प्रचार की प्रेरणा मिली थी.

उन्होंने ‘देशी व्यापारोत्तेजक मंडल’ की स्थापना की और स्याही, साबुन, मोमबत्ती, छाते आदि स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया. उन्होंने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आर्थिक नुकसान भी उठाया. उन्होंने 12 जनवरी 1872 को उन्होंने खादी के उपयोग की शपथ ली और इसे जीवन भर निभाया. वह खादी का उपयोग करने और उसका प्रचार-प्रसार करने वाले पहले दूरदर्शी देश भक्तों में से एक थे.

जोशी ने अपने निस्वार्थ और अथक सार्वजनिक कार्यों के कारण यह उपाधि अर्जित की. गणेश वासुदेव जोशी का योगदान महाराष्ट्र और पूरे भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागृति लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण था.

========== ========= ===========

शास्त्रीय संगीतकार सामता प्रसाद

सामता प्रसाद जिन्हें प्यार से “गुदई महाराज” के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान तबला वादक थे. वे बनारस घराने से संबंध रखते थे, जो तबला वादन की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है.

सामता प्रसाद का जन्म 20 जुलाई 1921 को कबीर चौरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 31 मई 1994 को हुआ. सामता प्रसाद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें तबला और पखावज की बनारस घराने की परंपरा में गहरी थीं. उन्होंने अपने पिता पंडित हरि सुंदर (जो ‘बचा मिश्रा’ के नाम से भी जाने जाते थे) से प्रारंभिक तालीम ली. पिता के निधन के बाद, उन्होंने पंडित बिक्कू महाराज की शिष्यता ग्रहण की.

सामता प्रसाद ने वर्ष 1942 में इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में अपना पहला प्रदर्शन दिया, जहाँ उन्होंने संगीतकारों को बहुत प्रभावित किया. इसके बाद वे एक संगतकार के साथ-साथ एक एकल कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए. उन्होंने भारत और विदेशों (जैसे फ्रांस, रूस, एडिनबर्ग) में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया. उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी तबला बजाया, जिनमें “झनक झनक पायल बाजे”, “मेरी सूरत तेरी आंखें”, “बसंत बहार” और “शोले” जैसी प्रसिद्ध फिल्में शामिल हैं. प्रसिद्ध संगीत निर्देशक आर. डी. बर्मन और बप्पी लाहिड़ी उनके शिष्य थे.

सामता प्रसाद को अपने जीवनकाल में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं: – संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1979), पद्म श्री (1972), पद्म भूषण (1991), ताल शिरोमणि और ताल मार्तण्ड. सामता प्रसाद की कलात्मकता और समर्पण ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया.

========== ========= ===========

सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार

राजेंद्र कुमार, जिन्हें “सदाबहार अभिनेता” के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख और लोकप्रिय अभिनेता थे. उनका जन्म 20 जुलाई 1929 को सियालकोट (अब पाकिस्तान) में हुआ था और उनका असली नाम राजेंद्र कुमार तुली था. भारतीय फिल्म उद्योग में वे अपने उत्कृष्ट अभिनय और बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.

राजेंद्र कुमार ने वर्ष 1950 के दशक में फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और वर्ष 1960 के दशक में वे बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए. उनकी फिल्मों को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्में दीं.

प्रमुख फिल्मों: –

मदर इंडिया (1957): – यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है. राजेंद्र कुमार ने इसमें नरगिस के बेटे की भूमिका निभाई थी.

धूल का फूल (1959): – इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी और यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई.

संगम (1964): – राज कपूर और वैजयंतीमाला के साथ इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने अपनी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया.

आरजू (1965): – साधना और राजेंद्र कुमार की यह फिल्म एक रोमांटिक क्लासिक है.

सूरज (1966): – यह फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इसमें उन्होंने वैजयंतीमाला के साथ अभिनय किया.

राजेंद्र कुमार ने अपने कैरियर में कई पुरस्कार जीते, जिनमें प्रमुख हैं: –

फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: – भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया.

पद्म श्री: – भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1969 में इस सम्मान से नवाजा.

राजेंद्र कुमार का विवाह शुक्ला से हुआ और उनके तीन बच्चे हैं: बेटा कुमार गौरव, जो खुद भी एक अभिनेता हैं, और दो बेटियां, दीप्ति और कंचन. राजेंद्र कुमार का परिवार उनके कैरियर में हमेशा उनके साथ खड़ा रहा.

राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता और उनका प्रभाव आज भी भारतीय सिनेमा में महसूस किया जाता है. उन्हें “जुबली कुमार” का खिताब भी मिला क्योंकि उनकी कई फिल्में लगातार सिल्वर जुबली हिट साबित हुईं. उनकी फिल्मों और उनके अभिनय का जादू आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है. राजेंद्र कुमार का निधन 12 जुलाई 1999 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनकी यादें और उनका योगदान भारतीय सिनेमा में हमेशा जिंदा रहेंगे.

========== ========= ===========

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह

नसीरुद्दीन शाह एक प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म और रंगमंच अभिनेता हैं, जिन्हें उनकी विविध भूमिकाओं और अभिनय कौशल के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है. उनका जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था. नसीरुद्दीन शाह ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में अध्ययन किया, जिससे उनके अभिनय कैरियर को मजबूत आधार मिला. नसीरूद्दीन शाह ने अपने कॅरियर की शुरुआत फ़िल्म निशांत से की थी जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियां थीं

प्रमुख फिल्में: – आक्रोश (1980), स्पर्श (1980), अर्ध सत्य (1983), मासूम (1983), जाने भी दो यारों (1983), मिर्च मसाला (1987), इकबाल (2005), द डर्टी पिक्चर (2011), ए वेडनसडे! (2008).

नसीरूद्दीन शाह को वर्ष 1987 में पद्म श्री और वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उन्हें तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई बार फिल्मफेयर से सम्मानित किया गया. नसीरुद्दीन शाह ने कई महत्वपूर्ण नाटकों में भी अभिनय किया है और वे अपने थिएटर समूह “Motley Productions” के साथ सक्रिय हैं, जिसे उन्होंने वर्ष 1977 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया था. उन्होंने भारतीय रंगमंच को एक नया दृष्टिकोण दिया और अनेक नाटकों का निर्देशन भी किया.

नसीरुद्दीन शाह की शादी रत्ना पाठक शाह से हुई है, जो स्वयं एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं. उनके दो बेटे, इमाद शाह और विवान शाह, भी फिल्म और थिएटर में सक्रिय हैं. नसीरुद्दीन शाह को उनके गंभीर और संवेदनशील अभिनय के लिए जाना जाता है, और वे भारतीय सिनेमा और थिएटर के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं.

========== ========= ===========

शारदा देवी

शारदा देवी, जिसे श्री शारदा माँ के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध भारतीय संत और धार्मिक गुरू थीं. वह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक साथी थीं. उनका जीवन और शिक्षाएं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनीं. शारदा देवी का जन्म 22 सितंबर, 1853 ई. को जयरामबाटी, पश्चिम बंगाल, भारत के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनके बचपन का नाम शारदामणि था. शारदा देवी का विवाह 06 वर्ष की उम्र में रामकृष्ण परमहंस से हुआ, लेकिन उनका विवाह आध्यात्मिक था और वे दोनों एक-दूसरे के प्रति गहन सम्मान और श्रद्धा रखते थे.

रामकृष्ण परमहंस ने शारदा देवी को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सहारा माना और उन्हें माँ काली के रूप में पूजा. रामकृष्ण की मृत्यु के बाद, शारदा देवी ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और अनेक शिष्यों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया. शारदा देवी ने अपने जीवन के माध्यम से सरलता, विनम्रता, और सेवा का संदेश दिया. उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम, सहानुभूति और सेवा के महत्व को समझाया. उनकी शिक्षाओं में – सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखना. दूसरों की निःस्वार्थ सेवा करना. नियमित ध्यान और प्रार्थना द्वारा आत्मा की शुद्धि करना.

शारदा देवी का निधन 20 जुलाई 1920 को बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ था. उनके निधन के बाद भी, उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे. शारदा देवी को भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और उन्हें एक दिव्य माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है. उनके जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं.

========== ========= ===========

क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त

बटुकेश्वर दत्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 18 नवंबर 1910 को तत्कालीन बंगाल के बर्दवान जिले के ओरी गाँव में हुआ था. उनका नाम इतिहास में भगत सिंह के साथ उनके साहसिक कार्यों के लिए प्रमुखता से लिया जाता है. दत्त ने वर्ष 1924 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और तभी माता व पिता दोनों का देहान्त हो गया. इसी समय वे सरदार भगत सिंह और चन्द्रशेखर आज़ाद के सम्पर्क में आए और क्रान्तिकारी संगठन ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन’ के सदस्य बन गए. उन्होंने बम बनाना भी सीखा और आगरा में स्थापित बम फैक्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए, बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके. इस धमाके का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि बहरी ब्रिटिश सरकार के कानों तक क्रांति की आवाज़ पहुंचाना था. बम फेंकने के बाद, उन्होंने “इंकलाब जिंदाबाद” के नारे लगाए और स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया. इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. भगत सिंह को फाँसी की सज़ा हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. उन्हें पहले पंजाब की जेल में रखा गया और बाद में मद्रास भेज दिया गया. आखिर में उन्हें काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान की सेल्युलर जेल भेजा गया. जेल में रहते हुए उन्होंने भारतीय कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह और अन्य साथियों के साथ भूख हड़ताल भी की.

वर्ष 1937 में उन्हें सेल्युलर जेल से बिहार की पटना जेल लाया गया और वर्ष 1938 में रिहा कर दिया गया. काला पानी की सज़ा के कारण उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था और उन्हें टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी. इसके बावजूद, वे वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और फिर से जेल गए. आज़ादी के बाद, बटुकेश्वर दत्त को गुमनामी और गरीबी का सामना करना पड़ा. उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए कभी सिगरेट कंपनी के एजेंट के रूप में काम करना पड़ा तो कभी टूरिस्ट गाइड के रूप में. उनसे एक बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाणपत्र भी मांगा गया था, जो एक विडंबना थी. वर्ष 1958 में उन्हें पहली बार सम्मान मिला और वे विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए.

बटुकेश्वर दत्त का निधन 20 जुलाई 1965 को हुआ. उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के हुसैनीवाला में किया गया, जहाँ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधियां हैं. बटुकेश्वर दत्त ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन आज़ाद भारत में उन्हें जिस सम्मान और पहचान की उम्मीद थी, वह नहीं मिल पाई. वे एक ऐसे निडर क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए संघर्ष किया.

========== ========= ===========

पार्श्वगायिका गीता दत्त

गीता दत्त भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख पार्श्वगायिका थीं. उनका पूरा नाम गीता घोष राय चौधरी था. उनकी दिलकश आवाज़ से लगभग तीन दशकों तक करोड़ों श्रोताओं को मदहोश किया. उन्होंने वर्ष 1940 – 50 के दशक में हिंदी और बंगाली सिनेमा में कई यादगार गीत गाए. उनकी आवाज़ में एक विशेष मिठास और भावनात्मक गहराई थी, जिसने उन्हें उस समय की सबसे प्रमुख गायिकाओं में से एक बना दिया. गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर शहर में हुआ था. उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हनुमान प्रसाद से ली थी. गीता दत्त ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1946 में फ़िल्म ‘भक्त प्रहलाद’ से की थी.

सदाबहार गीत: – “तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले” (1951, फिल्म: “बाज़ी”), “मेरा सुंदर सपना बीत गया” (1952, फिल्म: “दो भाई”), “वक्त ने किया क्या हसीं सितम” (1959, फिल्म: “कागज़ के फूल”), “न जाने क्या हुआ” (1956, फिल्म: “तुमसा नहीं देखा”), “ऐ दिल मुझे बता दे” (1952, फिल्म: “भाई-भाई”).

गीता दत्त का विवाह फिल्म निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त से हुआ था. उनका विवाह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से महत्वपूर्ण था. गुरुदत्त के निर्देशन में बनी कई फिल्मों में गीता दत्त ने संगीत दिया और अपने कैरियर की कुछ बेहतरीन गीत गाए. हालांकि, उनके व्यक्तिगत जीवन में तनाव और समस्याएं भी रहीं, जिनका उनके कैरियर पर प्रभाव पड़ा.

20 जुलाई 1972 को 41 वर्ष की आयु में गीता दत्त का निधन हो गया. उनके निधन के बाद भी, उनके गाए गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं और उनकी याद ताजा करते हैं. गीता दत्त की आवाज़ में एक विशेष मिठास और गहराई थी, जो उनके गीतों को अनमोल बना देती है. वह भारतीय संगीत की दुनिया में हमेशा याद की जाएंगी.

========== ========= ===========

साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट

बालकृष्ण भट्ट एक प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार थे. उन्होंने 19वीं शताब्दी में अपना लेखन कार्य शुरू किया था. बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1826 को हुआ था और उनका देहांत 20 जुलाई, 1914 को हुआ. वे अपने लेखनी के माध्यम से हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

भट्ट जी ने अनेक उपन्यास, कविता और नाटक लिखे जो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को दर्शाते हैं. उनकी लेखनी में भावनात्मकता के साथ-साथ विचारशीलता भी प्रमुख थी.

बालकृष्ण भट्ट के कार्यों में उनके द्वारा समाज में व्याप्त विसंगतियों और अन्याय के विरुद्ध स्वर भी मिलता है, जिसे उन्होंने अपने साहित्यिक कौशल के जरिए उजागर किया. उन्होंने हिंदी भाषा के उन्नयन और उसे सम्मानित स्थान दिलाने के लिए भी कार्य किया था. उनका योगदान हिन्दी साहित्य में अद्वितीय माना जाता है.

========== ========= ===========

न्यायाधीश अन्ना चांडी

अन्ना चांडी भारतीय न्यायिक इतिहास में एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं. वह भारत की पहली महिला जज थीं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को संभाला था. अन्ना चांडी का जन्म 04 मई 1905 को भारत के तत्कालीन त्रावणकोर राज्य (अब केरल) में एक मलयाली सरियाई ईसाई माता पिता के यहाँ हुआ था और उन्होंने वर्ष 1937 में ट्रावनकोर के मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी न्यायिक सेवा शुरू की थी. वे बाद में वर्ष 1948 में जिला न्यायाधीश बनीं और वर्ष 1959 में केरल हाई कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त की गईं.

अन्ना चांडी का कैरियर उस समय के सामाजिक और लिंग-आधारित पूर्वाग्रहों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उदाहरण था. उनकी नियुक्ति ने न केवल महिलाओं के लिए न्यायिक क्षेत्र में नए द्वार खोले, बल्कि यह भी दर्शाया कि महिलाएं उच्चतम न्यायिक पदों पर भी कार्य कर सकती हैं.

न्यायाधीश अन्ना चांडी का निधन 20 जुलाई 1996 को हुआ था. उन्होंने अपनी आत्मकथा “अत्मकथा: द स्टोरी ऑफ़ माई लाइफ” में अपने जीवन और कैरियर के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों और सफलताओं का वर्णन किया है. अन्ना चांडी ने अपने जीवनकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए और वे भारतीय न्यायपालिका में महिला सशक्तिकरण की एक शक्तिशाली प्रतीक बनीं.

========== ========= ===========

राजनीतिज्ञ शीला दीक्षित

शीला दीक्षित भारतीय राजनीति की एक प्रमुख हस्ती थीं. जिन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकाल (वर्ष 1998 – 2013) तक सेवा की. उनका जन्म 31 मार्च 1938 को कपूरथला, पंजाब में हुआ था और उनका निधन 20 जुलाई 2019 को हुआ. वे भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेता थीं और उन्होंने दिल्ली में विभिन्न विकासात्मक और सुधारात्मक परियोजनाओं का नेतृत्व किया.

शीला दीक्षित का कार्यकाल उल्लेखनीय था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के आधारभूत ढांचे, परिवहन, विद्युत आपूर्ति और पानी की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए. उनके कार्यकाल में दिल्ली मेट्रो का विकास एक प्रमुख उपलब्धि थी, जिसने शहर की जनता के लिए परिवहन को सुगम बनाया. उन्होंने दिल्ली को एक हरित और स्वच्छ शहर बनाने के लिए भी प्रयास किए और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई पहल की.

शीला दीक्षित ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया, जिससे दिल्ली के निवासियों की जीवन गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई. उन्होंने महिला सुरक्षा और अधिकारों पर भी जोर दिया. शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली ने वर्ष 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की, जिसके लिए शहर में व्यापक पैमाने पर आधारभूत संरचना और सौंदर्यीकरण के कार्य किए गए. उनके नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल की वजह से वे एक विशेष रूप से सम्मानित राजनीतिज्ञ बनीं.

शीला दीक्षित की मृत्यु के बाद, उन्हें दिल्ली और भारतीय राजनीति में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से शोक व्यक्त किया गया. उनका जीवन और कार्य आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.